文者其人

于守龙,男,辽宁庄河人,1965年生,中专文化,政工师,现供职于中国人民银行宝清县支行。喜爱文学艺术,近年在乡土期刊《挠力河》发表《我的启蒙老师》《闲话二姐》《呼兰河畔的女人》《忆刘姨》等散文作品。

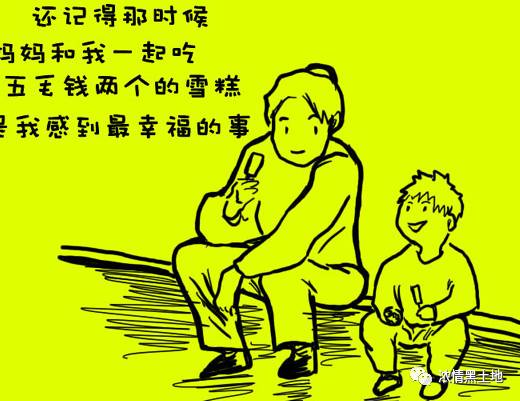

夜半醒来,咦!母亲哪儿去了?母亲怎么不见了呢?刚才不还在外屋里生火做饭呢么?不是刚刚还唤了一声孩儿的乳名了么?唉——原来又是一场梦,多么好的梦啊!

细想真是有些日子没有梦见母亲了。梦中的母亲依然是那么美丽可亲,笑容可掬;依然是劳作不休,勤俭持家……龙儿的泪水再也无法止住了,龙儿好想念您哪——亲爱的妈妈!

母亲离开这个世界足足有24个年头,龙儿却不曾为日思夜想的母亲写下半个纪念文字来,实在让儿好惭愧。

母亲的一生是勤劳质朴的一生、默默奉献的一生。母亲六岁拾粪、搂草砍柴,七岁担水推磨、生火做饭,八岁织网、打渔推虾、荷锄耕种……还没入学,家里家外的农活儿就无所不能了。母亲九岁入学,十三辍学务农,虽聪颖好学,品学兼优,深得老师喜爱,无奈家境贫寒,不得不早早退学务农贴补家用。母亲娘家生活拮据,母亲六七岁时就没有了父亲,外婆靠织网挣点零花钱养育一儿两女。新中国成立后,家里被错划为富农成分,在村里自然又低人一等,备受歧视,使本来贫困的生活更是雪上加霜。母亲辍学后就到生产队挣工分了,别看母亲年纪小,身材比较弱小,但干起农活来绝不亚于一般的男劳力。母亲干活、走路总是以快闻名,东村西屯的人们没有不竖大拇指的。当时哥哥外出打工,姐姐在外求学,在家里排行最小的母亲就这样过早地扛起了家庭的重担,其劳动强度可想而知。好心的亲邻们一再劝外婆说,早点给老姑娘找个好人家嫁了吧,再这样下去会把女儿累坏的。上世纪六十年代初,19岁的母亲嫁给了父亲。然而在那个缺衣少食的艰苦年月,母亲的处境仍然难以改变,生活上总是紧巴巴的,几乎是吃了上顿愁下顿,烧火柴不够用更是让母亲一筹莫展。母亲除了参加一线生产劳动外,还要侍奉公婆,照顾里里外外一大家子十几口人的生活。母亲与生俱来地有一种执拗的倔脾气,哪里是那种八面玲珑,左右逢迎的主儿,料理这么一大家子的生活起居,必然是人多嘴杂,汤咸味淡,这其中难免会有婆媳之间的是是非非,叔嫂之间的磕磕碰碰,母亲总是把委屈的泪咽到肚子里,绝无造次让父亲为难。打我记事起,母亲身体就不好,不是牙疼就是胃疼、腰疼,据说这些都是月子里劳累过度染上的病,很难去根儿的。在我五六岁时,母亲还曾患过甲状腺肿病,颌下颈部肿块足有鹅蛋般大小,后来是在镇上医院做手术切除的。

七十年代初,我家投亲到北大荒定居,母亲仍旧保持了在辽东农村那种过紧日子的习惯,总是舍不得吃、舍不得穿,有病也是能挨就挨,能挺就挺,舍不得枉花一分钱。其生活上的节俭,生产劳作的朴实,为人处事的认真劲儿,在当地人的眼里显得近乎有些另类,甚至遭到一些人的讥讽。母亲虽然有些过分地节俭,但并不吝啬,经常见她把节俭下来的衣物和布票等送给生活更困难的邻居婶婶阿姨们,有一口好吃的也总要留给客人来吃。房前园子里水井旁那方母亲亲手莳弄的芹菜畦子,因水肥丰足,长有一米来高,掰了一茬又长一茬,自家是吃不完的,左邻右舍都来取,母亲还常打发我们往一些要好的乡亲们家里送,从那以后龙儿就再也没见过长得那么水灵的芹菜了。母亲总是宁可自己吃亏,从未亏欠过别人。

在龙儿眼中,母亲算得上是一位端庄美丽的女性,我却从未见过她涂脂抹粉、浓妆打扮,也很少见她为自己换一身新衣服,多数都是穿她姐姐给的或新或旧的衣物,而为儿女们每年都要做上一两套新衣裳。要说这买布料的钱和家里日常零花钱儿,全都是靠母亲养猪和用积攒的一筐筐鸡蛋换来的。

上世纪八十年代中期农村实行联产承包后,母亲更是大显身手了,家里的日子也逐年红火起来。这些年,家里还饲养了五六头牛和二十来只羊,每年剪下的羊毛就能赚取二百多元的收入。为了龙儿结婚成家和在城里建房,母亲鼓动父亲在附近农场承包了七十多亩耕地,使家里成为村里最早的几个“万元户”之一。种这么多地可不像现在用机械耕作那么简单,那可是全靠自家人力蓄力耕作收获的啊!弟弟曾提起那一年母亲认为种植南瓜(俗称面瓜)有账算,就让父亲种了半垧地南瓜,当时村里没有大面积种这玩艺儿的,主要是因为太费工,而且全都是妇女们的家务活。收获后,母亲没日没夜地剖瓜抠籽,搓洗晾晒,精挑细选后,除了留足种子,全都卖给了国家,成为全村唯一的种瓜大户。供销社刘主任年底曾专门到我家里送来五十元钱,说是什么鼓励奖,并夸赞母亲交售的瓜子质量最好。让龙儿突发联想的是,家乡宝清如今成为全国最大的白瓜子商品集散中心,种植南瓜已然成为宝清富民强县的战略性支柱产业,这能说与母亲一点关系都没有么?

母亲素爱干净,不论屋里屋外,总是比别人家收拾得利落、规矩,叫人看着顺眼,就连承包地里都很难找到一棵杂草。不信你从村东走到村西头,你看哪家小院最规矩,那准是我家;你还可从村后顺着地头往北走,你看哪片庄稼侍弄得最好,不用问,也准是我家的。我清楚地记得有一次周末回家,想到自家的承包地里瞧一瞧,路人就是这样指点与我的呢。

难忘——逢年过节龙儿归来时母亲在大门外期待的目光和屋子里热炕头上那一桌子可口的饭菜;

难忘——生产队场院里那三、四十堆金黄的玉米棒,最大那堆前边坐着的一定是母亲;

难忘——母亲那长满老茧和皲裂得不成样子的双手——这哪里是女人的手啊,孩儿即使闭上眼睛也能从千百双手中把母亲的双手摸辩……

母亲千辛万苦把儿女们养大,自己却积劳成疾,或许自觉已完成使命,不想将来因病老拖累儿女,撇下亲人悄悄地结束了年仅四十九岁的生命,把生命永远地定格在了“中老年分界线”的前面,带着对亲人的无限眷恋和对大千世界的种种疑惑,永远地离开了这个带给她太多太多苦痛和不幸的荒诞的人间。母亲就这样化作一缕青烟孤零零奔向她向往的天国了。

龙儿从此——

再也品尝不到母亲亲手熬制的排骨汤皮冻了

再也穿不上母亲细针密线编织的毛衣线裤了

再也听不到母亲劳作中哼唱的婉转悠扬的乡音小调了

再也觅不见母亲整天忙碌的身影和俊俏的容颜了

……

母亲短暂的一生,付出的是那么多,得到的是那么少。生活在社会最底层的母亲,从未获得过任何形式的表彰奖励。龙儿愧对母亲,在您生前既没尽孝,也没有做出令您引以骄傲和自豪的业绩。

龙儿常想,如果母亲今天还健在该有多好,再也不用为吃穿发愁,再也不用为春种秋收起早贪黑,再也不用为缺医少药忍受病痛折磨。如果有兴趣去游苏杭、逛北京咱也要把那飞机乘来高铁坐。人生七十古来稀,天伦之乐把寿延。

母亲悲苦的人生是那个时代的缩影,她多舛的命运是那个时代的悲剧。勤劳、节俭、善良、坚强、奉献、无私、贤惠这些浓缩了中华传统女性伟大人格的字眼我都能在母亲身上发现。龙儿无意刻意挑选这样的字眼儿来为母亲树碑立传,龙儿深知母亲不够开朗、略显孤僻、执拗倔强和急躁等性格弱点,还有受小学文化程度制约的短视,但这些丝毫影响不了母亲在龙儿心中的形象。龙儿自豪有您这样一位勤劳、善良、美丽的母亲;龙儿骄傲遗传了您的基因而有着做事认真执着、勤奋好学、诚实守信、善良节俭的品格。在母亲身上,龙儿分明看到了中华民族传统女性那种潜在的美和人格魅力。巾帼骄,国运兴。正是千千万万个像母亲一样默默奉献的劳动妇女哺育了一代又一代优秀的中华儿女,托起了一个民族的希望和未来。

龙儿告慰母亲:家里的瓦屋已换作城里的高楼,您的孙儿敬松已经大学毕业如今在京城工作,敬文三年前以全班第一名的成绩考入军校,龙儿工作努力年年都会把荣誉证书拿,还有您那棵君子兰花儿哎——依然年年盛开,娇艳无比……

让孩儿擦干泪水,轻轻地问候母亲:天国里您一切都好吗?明天您还会再来龙儿的梦里么?

俄讯

热点

旅游

信箱Mail :dmhlj@sohu.com

违法和不良信息举报邮箱 :dmhlj@sohu.com

最美龙江微信号

最美龙江微信号